■気仙沼大島の紹介

概要

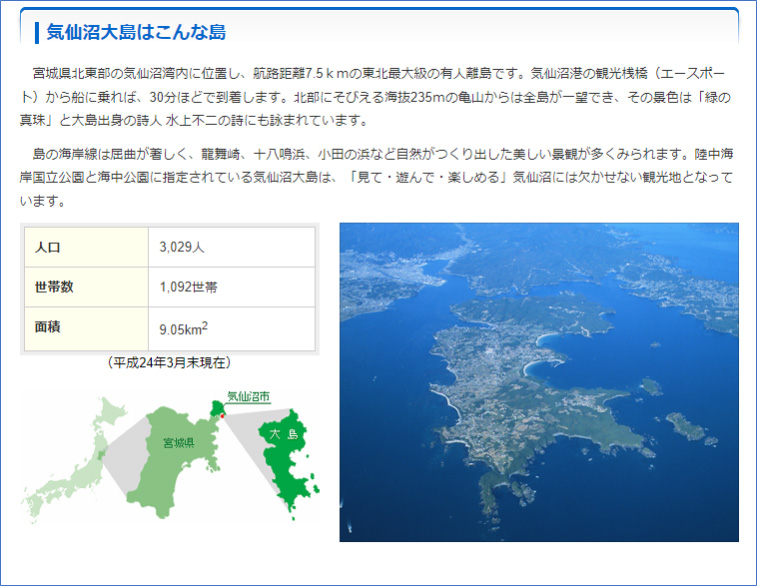

気仙沼市街地の対岸正面に位置する。三陸海岸に特徴的なリアス式海岸の一つ、気仙沼湾の入口にある。

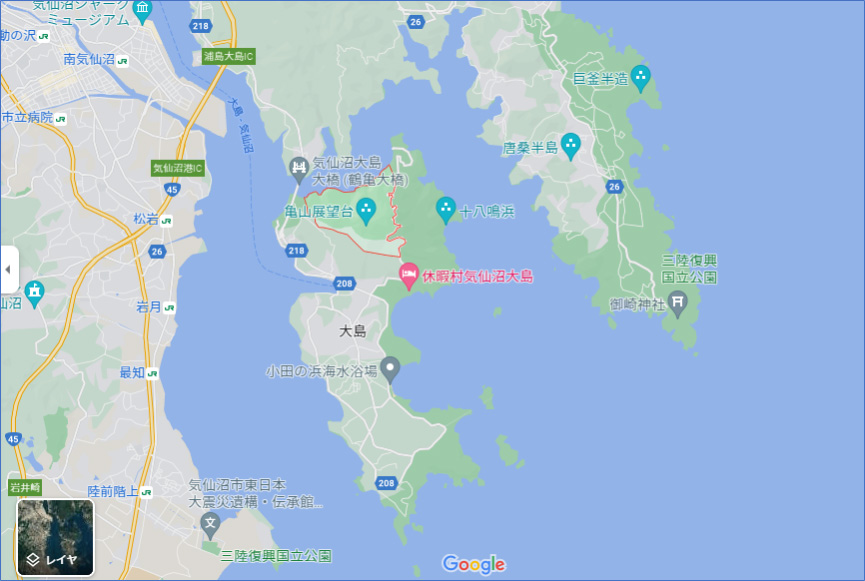

本土とは大島瀬戸によって隔てられ、最も狭い場所で230メートルしか離れていない。気仙沼湾の入口に大島があることで湾内は常に穏やかであり、気仙沼漁港は天然の良港となっているため、「気仙沼の防波堤」とも呼ばれている。ただし、2011年(平成23年)3月中旬に起きた東日本大震災の際は津波の規模が大きく、島自体と気仙沼市街も甚大な被害を受けた。

島の最高点は島の北部、本土対岸にある亀山(標高235m)である。

亀山の頂上には希少な「緑の桜」(御衣黄)が自生し、鳴き砂海岸である十八鳴浜(くぐなりはま)など、自然が豊かな島である。作家の水上不二によって「大島よ永遠にみどりの真珠であれ」とたたえられた。

島の周囲には大前見島、小前見島、黒崎島といった無人島や岩礁がいくつかある。

東日本大震災

2011年3月11日の東日本大震災では、海沿いの低地が浸水したほか、田中浜から浦の浜にかけて津波が横断し、島は一時南北に分断された。

玄関口であった浦の浜港が破壊された上、津波で船舶が流されたため大島は孤立したが、アメリカ海軍航空隊による空輸と揚陸艦エセックスから揚陸艇で上陸したアメリカ海兵隊第31海兵隊遠征隊により支援活動が行われた。

また、浦の浜と亀山の山上を結んでいたリフトも被災し、その後撤去された。

地域

・北部

標高235mの亀山を中心とした地域で、海沿いに集落が点在する。北側の唐桑半島との間の海域は大島瀬戸と呼ばれ、牡蠣などの養殖が営まれている。

南西部の浦の浜はかつて、海の玄関口として定期船が発着していたが、気仙沼大島大橋の開通後は陸の玄関口となり、観光拠点として大島ウェルカム・ターミナルが設けられている。

南東部の田中浜から浦の浜にかけて、島の東西の幅が最も狭く、標高も低いため東日本大震災の際には津波が横断して一時島が分断された。

・南部

島の中央を南北に貫く県道に沿って、島の中心となる町が形成されている。

太平洋に面した東側には小田の浜海水浴場がある。南端の龍舞崎には、対岸の岩井崎とともに灯台が設けられ、気仙沼湾の出入口を形成している。

気仙沼大島大橋(愛称:鶴亀大橋)

島の中央を南北に貫く県道に沿って、島の中心となる町が形成されている。

東日本大震災で島が一時孤立した経験から、気仙沼市鹿折と大島の間の大島瀬戸で「気仙沼大島大橋」(別名:鶴亀大橋)の架橋工事が進められ、アクセス路となる対岸の宮城県道218号大島浪板線拡幅と合わせて、2019年(平成31年)4月7日に開通した。

県道大島浪板線自体も震災で壊滅的被害を受け、遅れが懸念されていたが、アプローチ道路を大震災の津波の高さよりも高いものにして、整備し直すこととなり、2012年(平成24年)1月27日に事業着手式が行われている。

架橋はあらかじめ組み上げた橋梁本体をクレーン船で運んで架ける方式が選択され、フェリー運航の合間を縫って行う難しい工事になったが、日本最大級の巨大クレーン船「富士」(深田サルベージ建設)によって無事完工された。